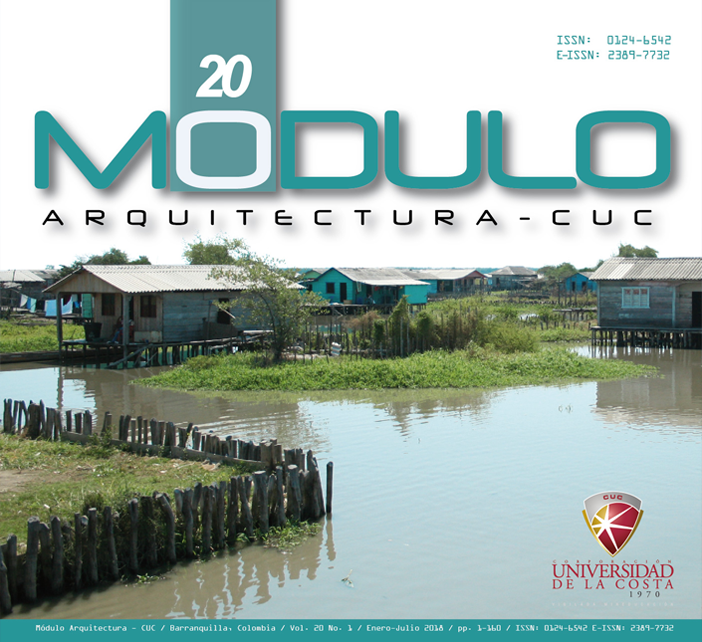

Mangle; especies nativas de la ciénaga Carrillo del municipio de San Sebastián

DOI:

https://doi.org/10.17981/moducuc.20.1.2018.10Palabras clave:

Mangle; especies nativas; ciénaga; estrategias agrícolas; medio ambiente; vivero.Resumen

El propósito del presente estudio fue desarrollar estrategias agrícolas en busca de mejorar el proceso de crecimiento del Mangle y otras especies nativas para repoblar la ciénaga Carrillo y lograr la implementación de un vivero. Esta propuesta busca contribuir a la conservación del medio ambiente, a través de la educación poblacional, y el manejo adecuado de los recursos naturales. Se trabajó la investigación desde la mirada cualitativa, empleando como técnica de recolección la entrevista estructurada, y la observación participante. La población participante fue la comunidad educativa de san Sebastián Magdalena. Como conclusiones se infiere que los participantes reconocen la necesidad de repoblar la ciénaga de carillo y por tal motivo se encuentran en la fase diagnóstico y adecuación de recursos para la clasificación de especies e implementar el vivero.

Descargas

Citas

Referencias

Álvarez, R. (2003). Los manglares de

Colombia y la recuperación de sus

áreas degradadas: revisión bibliográfica y nuevas experiencias.

Madera y Bosques, 9(1): 3-25.

Casas, O. (2002). Estado de los

manglares en Colombia año 2000.

Informe del Estado de los Ambientes

Marinos y Costeros en Colombia:

Año 2000. Santa Marta: Instituto de

Investigaciones Marinas y Costeras

INVEMAR.

Flores, F., Agraz, C. y Benítez, D. (2006).

Creación y restauración de ecosistemas de manglar: principios básicos.

En, P. Moreno-Casasola, R. Presbarbosa y A. Travieso-Bello (Eds.),

Estrategia para el Manejo Costero

Integral: El Enfoque Municipal.

(1093-1110). Xalapa: Instituto de

Ecología A.C., Comisión Nacional

de Áreas Naturales Protegidas.

GIZ (2011). Tipos de bosques y contexto

del mapeo de la cobertura forestal

en centroamérica y república dominicana. Ministerio federal de cooperación económica y desarrollo de

alemania. Recuperado de http://

www.reddccadgiz.org/documentos/

doc_1170376601.pdf

González, C. (2010). Manglares.

Puerto Rico: Sea Grant. Recuperado de http://academic.uprm.edu/

gonzalezc/HTMLobj-767/encumarmanglar.pdf

Linares, A. (2016). Manglares en Colombia.

El Tiempo. [Archivo]. Recuperado

de http://www.eltiempo.com/archivo/

documento/CMS-16617206

Martínez, M. (2006). La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). Revista

IIPSI 9(1). 123-146. Recuperado de

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/

investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/

a09v9n1.pdf

Mejía, L., Molina, M., Sanjuan, A., Grijalba, M.

y Niño, L. (2014). Bosque de manglar,

un ecosistema que debemos cuidar.

Cartagena: Universidad Jorge Tadeo

Lozano, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Recuperado de http://observatorioirsb.org/cmsAdmin/uploads/

cartilla-manglar-28pg-(1)_001.pdf

Moreno, P. e Infante, D. (2016). Conociendo

los Manglares, las selvas inundables

y los humedales herbáceos. Veracruz:

Instituto de Ecología A.C. Recuperado

de http://www1.inecol.edu.mx/costasustentable/esp/pdfs/Publicaciones/

ManualManglaresYSelvasInundables.

República de Colombia. Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(2015). Plan Nacional de Restauración.

Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas disturbadas. Minambiente. Recuperado

de http://www.minambiente.gov.co/

images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/plan_nacional_

restauracion/PLAN_NACIONAL_DE_

RESTAURACIÓN_2.pdf

Rodríguez, L. y Meza, C. (2018). La construcción sostenible frente a la mitigación del cambio climático. Modulo

arquitectura-CUC, 21(1). 9-22.

http://dx.doi.org/10.17981/mod.arq.

cuc.18.2.2018.01

San Martín, D., Angarita, D. y Mercado,

J. (2016). Estructura y composición

florística del bosque seco tropical de

Sanguaré-Sucre (Colombia).Ciencia

en Desarrollo, 7(2). 43-56.

Spalding, M. Kainuma, M. & Collins,

L. (2010). Atlas Mundial de los

Manglares. Londres-Washington,

D.C.: Organización Internacional de

las Maderas Tropicales (OIMT), la

Sociedad Internacional de Ecosistemas de Manglar (ISME), la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación

(FA); el Centro Mundial de Vigilancia

de la Conservación de la Naturaleza del PNUMA (PNUMA-WCMC),

el Programa sobre el Hombre y la

Biosfera de la UNESCO (UNESCOMAB), el Instituto para el Agua, el

Medio Ambiente y la Salud de la

Universidad de las Naciones Unidas

(UNU-INWEH) y The Nature Conservancy.

Descargas

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2018 Ricardo Santiago

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

CC Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0

English

English

Español (España)

Español (España)